2021年10月,習近平總書記在山東省東營市考察時強調(diào),開展鹽堿地綜合利用對保障國家糧食安全、端牢中國飯碗具有重要戰(zhàn)略意義。

時隔近4年,循著總書記的足跡再次踏上這片土地,看到的是,田野間涌動著的生機與希望。曾經(jīng)因鹽堿化而困擾農(nóng)業(yè)發(fā)展的土地,如今在科技的賦能下,正悄然發(fā)生著深刻變革。

在國家鹽堿地綜合利用技術(shù)創(chuàng)新中心試驗驗證基地,玉米幼苗迎風挺立、長勢喜人。這片近千畝試驗田,土壤含鹽量5‰~20‰,屬于典型的濱海中重度鹽堿地。2022年底,國家鹽堿地綜合利用技術(shù)創(chuàng)新中心落戶黃三角農(nóng)高區(qū),圍繞生物育種、產(chǎn)能提升和生態(tài)化利用三大領(lǐng)域,開展鹽堿地綜合利用核心技術(shù)攻關(guān)。經(jīng)過多年的創(chuàng)新實踐,目前已累計收集保存國內(nèi)外優(yōu)異種質(zhì)資源3.5萬份,篩選711份耐鹽堿優(yōu)異資源并面向全國發(fā)布,累計選育耐鹽堿新品種(系)65個,其中已審定(登記)品種20個。

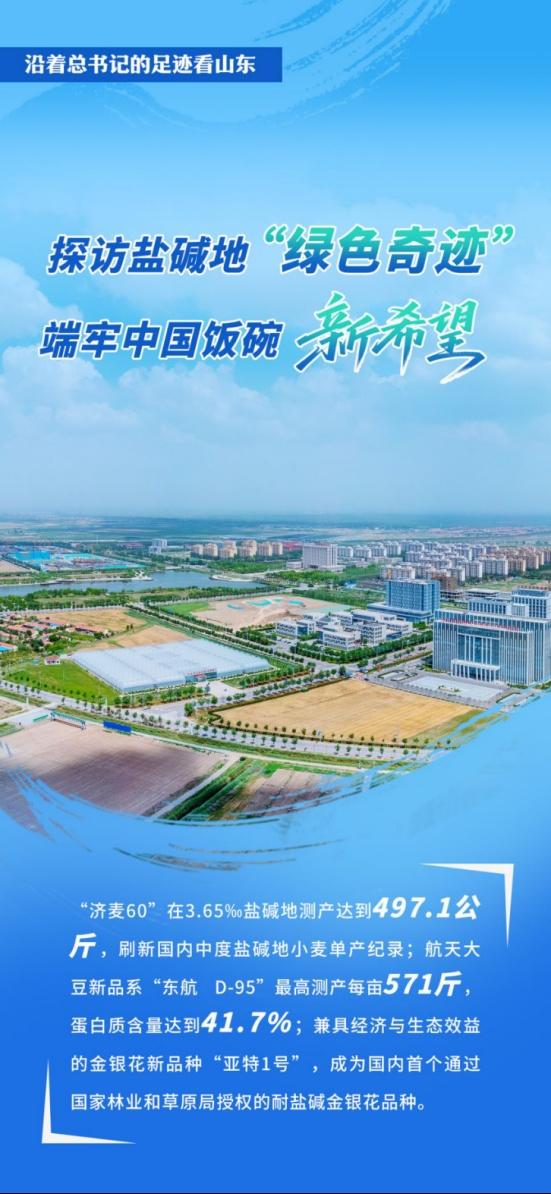

隨著科研的不斷攻堅,鹽堿地上的奇跡也在不斷上演。“濟麥60”在3.65‰鹽堿地測產(chǎn)達到497.1公斤,刷新國內(nèi)中度鹽堿地小麥單產(chǎn)紀錄;航天大豆新品系“東航 D-95”最高測產(chǎn)每畝571斤,蛋白質(zhì)含量達到41.7%;由一批院士領(lǐng)銜的科研團隊研發(fā)的鹽堿地適生飼草通量篩選與鑒定技術(shù),形成了以“濱海草帶”為核心的鹽堿地綜合利用新技術(shù)和新方案;兼具經(jīng)濟與生態(tài)效益的金銀花新品種“亞特1號”,成為國內(nèi)首個通過國家林業(yè)和草原局授權(quán)的耐鹽堿金銀花品種。

讓“不毛之地”破“堿”重生,牢記囑托,攻堅前行。未來,不僅是這片鹽堿地,在全國更多的鹽堿地上,必將迎來更多的豐收喜訊。