剛聽聞朋友結婚要了18萬彩禮,整emo了。

“彩禮要少了,別人會說我不值錢”“彩禮給少了,親戚朋友會覺得我沒本事”——當結婚這事被“面子”和“身價”兩座大山壓住,原本象征祝福的彩禮,直接成了新人之間的“面子博弈場”。好好的喜事,愣是被架成“擂臺賽”,整成“面子保衛戰”,非得比出個“誰更體面”才算完。

男生的“面子焦慮”,似乎藏在親友的目光里。在有些圈子,彩禮數額就是衡量男方能力的隱形標尺:“張家兒子給了30萬”“李家女婿買了全款房”,這些比較跟無形的壓力似的,逼著男生打腫臉充胖子。哪怕家境普通,也得咬牙借錢湊齊“體面”的數字,就怕被貼上“沒出息”“不重視女方”的標簽。可這用金錢堆起來的面子,背后往往是父母半生積蓄被掏空,或是小兩口剛結婚就背上外債,看似贏了外人的評價,搞不好就輸了婚姻最初的輕松與底氣。

女生的“身價恐慌”,似乎藏在世俗的偏見里。“彩禮少就是掉價”“連彩禮都談不攏,以后在婆家沒地位”,這些論調讓不少女生陷入兩難:既要考慮感情,又怕妥協后被人看輕。其實,“身價”哪是靠彩禮數字定義的,它藏在一個人的獨立人格里,藏在婚姻中被尊重的權利里。可當社會把“彩禮多少”和“是否被重視”劃等號,女生就容易在攀比中迷失,忘了婚姻的核心是兩個人合不合拍,而非一場關于“身價”的證明。

更值得警惕的是,這種“面子”與“身價”的捆綁,正在扭曲婚戀的本質。當男生為面子透支未來,當女生為身價糾結數字,愛情直接成了這場交易的附屬品。那些因為“彩禮沒達到預期”吵翻天的情侶,那些為了“撐場面”勉強妥協的婚姻,往往從一開始就埋下了矛盾的種子。

想破這僵局又該如何發力?

“統一戰線”,與其被外界聲音牽著走,不如小兩口先坐下來算筆“感情賬”。兩人聊聊彼此對彩禮的真實想法,明確這筆錢是作為小家庭啟動資金,還是單純的傳統儀式象征,把“為了我們的未來”作為共識,比被動應付親戚眼光更重要。

“換位思考”,別把彩禮當“面子考核”。男方多想想如何幫新人減輕婚后壓力,女方家庭也少用“別人都這樣”綁架女兒。真正的保障從來不是數字,而是女兒在婚姻里的話語權和幸福感。兩家人坐下來坦誠溝通,比暗自較勁更顯格局。

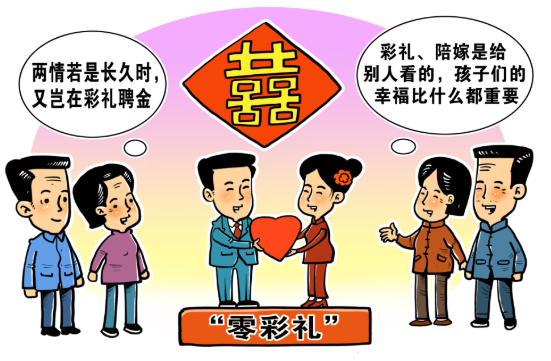

新華社發 朱慧卿作

少“添油加醋”,親戚鄰里別把彩禮當茶余飯后的攀比素材。“人家給多少”不該成為評價新人的標準,社區可以多宣傳簡約婚俗案例,比如用旅行結婚、共同創業基金替代高額彩禮,讓“量力而行”成為新潮流。

說到底,婚姻里最該看重的,從來不是彩禮單上的數字,而是兩個人是否愿意并肩面對生活的勇氣,是兩個家庭能否互相體諒的溫度。真正的體面,是把日子過成自己喜歡的樣子;真正的珍貴,是遇見一個愿意和你共赴余生的人。

圖源|上觀新聞

少點對“面子”的執念,多點對彼此的理解;少點對“身價”的焦慮,多點對未來的篤定,才能讓婚姻在純粹的情感里,找到最堅實的起點。(光明磊落)(圖片源自網絡)