蘇東坡曾言:“世間,唯有愛與美食不可辜負。” 品嘗美食本是生活里的尋常美好,而網絡直播分享美食,也曾讓這份美好有了更廣闊的傳遞空間。

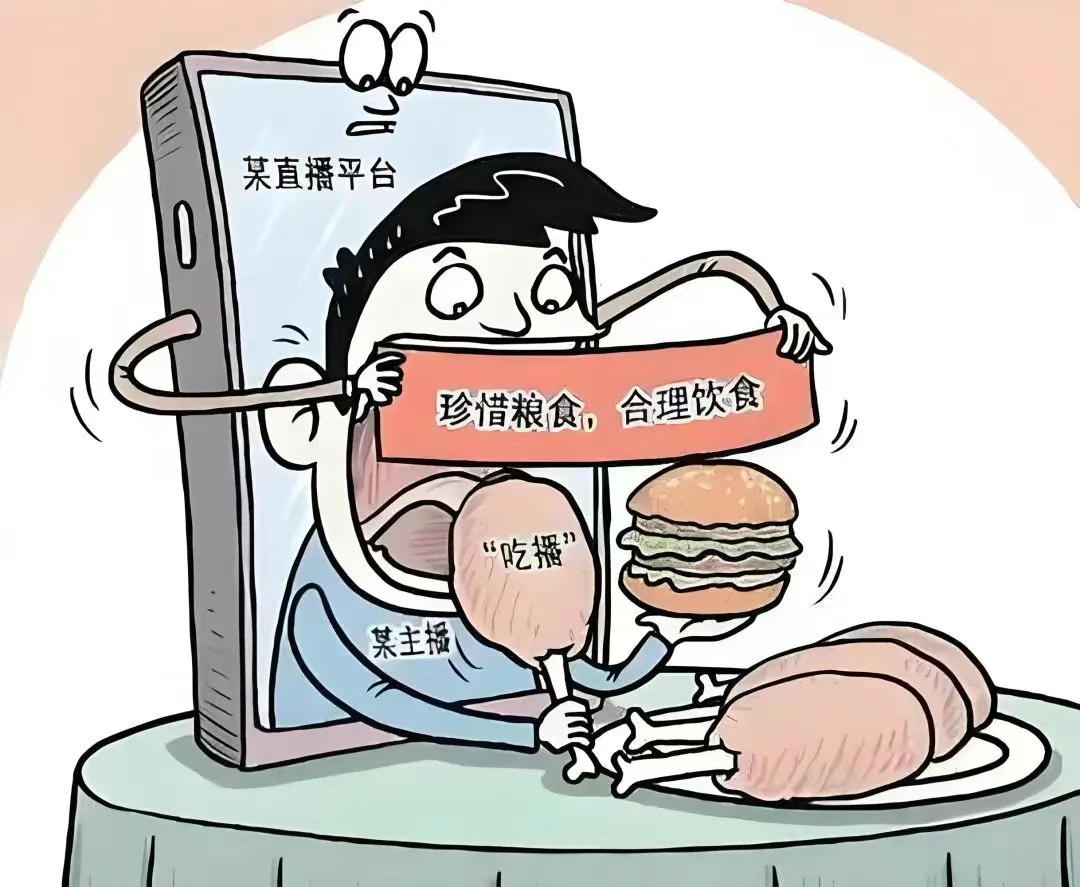

有人講紅燒肉的軟糯入味,有人記家常菜的煙火溫情,本是件治愈人心的事。然而,一些播主為流量所驅,卻漸漸偏離初心。從分享滋味的細膩,滑向表演的極端,比如直播生吞活蟲的驚悚、比拼一次吞200個餃子的荒誕,仿佛吃得越出格,越能吸引眼球,傳播速度就越快,流量就越多。

從“吃飽飯”到“吃好飯”,我們用了四十載才走出饑餓的陰影,這份浸透汗水的安穩(wěn),本應被格外珍視。可如今,以食物為道具的狂歡,早已脫離美食分享的本真,淪為流量裹挾下的畸形表演,正一點點吞噬著健康的底線、理性的認知,以及對糧食最基本的敬畏。如何讓食物回歸果腹的本質、重拾溫情的內核?

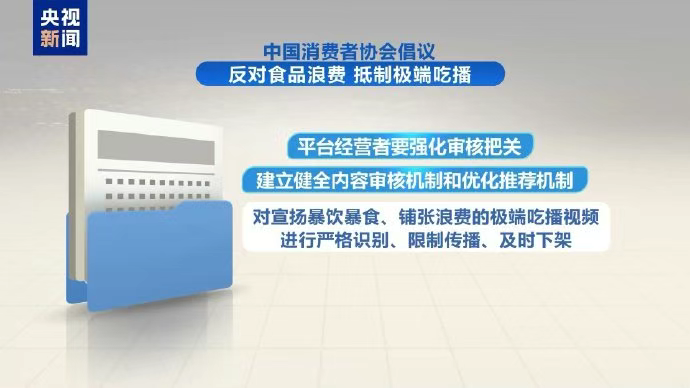

公眾保持理性自覺,拒絕為畸形表演“買單”。觀眾的追捧是畸形吃播的“氧氣”。有人因節(jié)食壓力追捧大胃王尋求“代償”,有人為看熱鬧轉發(fā)極端視頻,卻不知每一次點贊、每一次轉發(fā)都是對浪費的默許。中國消費者協(xié)會呼吁“不追捧、不轉發(fā)”,本質上是呼吁公眾重建對食物的敬畏。家長尤其需要引導孩子,短視頻里的“輕松賺錢”往往藏著催吐的痛苦,每一粒糧食背后都凝結著耕耘的汗水。唯有推動從認知覺醒到行為自覺的轉變,才能切斷畸形傳播的根本鏈條。當觀眾不再為獵奇駐足,這場流量游戲自然難以為繼。

整治吃播亂象,不僅是守護健康與糧食,更是守護一份對食物最本真的敬畏。食物從來不是表演的道具,而是串聯(lián)生活與情感的紐帶。當鏡頭里的吃播褪去浮夸,回歸一粥一飯里的“煙火氣”和家人圍坐時的“溫情味”,才是對“民以食為天”最生動的詮釋。(竹影清風)(圖片源自網絡)