據《法治日報》報道,近日,市民張昕(化名)的父親被某社交平臺上的“白大褂”忽悠,連續兩次高價購買其推薦的“神藥”,不僅病沒治好,還落下了一腚饑荒。這一案例,揭開了網絡“假醫生”“偽科普”亂象的冰山一角。

醫生主動參與健康衛生知識科普,將復雜的醫學知識轉化為老百姓聽得懂、記得住、用得上的生活常識,本是件好事,也深得廣大網友的喜愛。可是,一些號稱“專家”“學者”的“假醫生”卻趁機渾水摸魚,他們或散播似是而非的“養生知識”,高價推銷不靠譜的“靈丹妙藥”;或套上“白大褂”,講述不靠譜的醫學常識,將網友一步步拉入精心設計的帶貨陷阱。

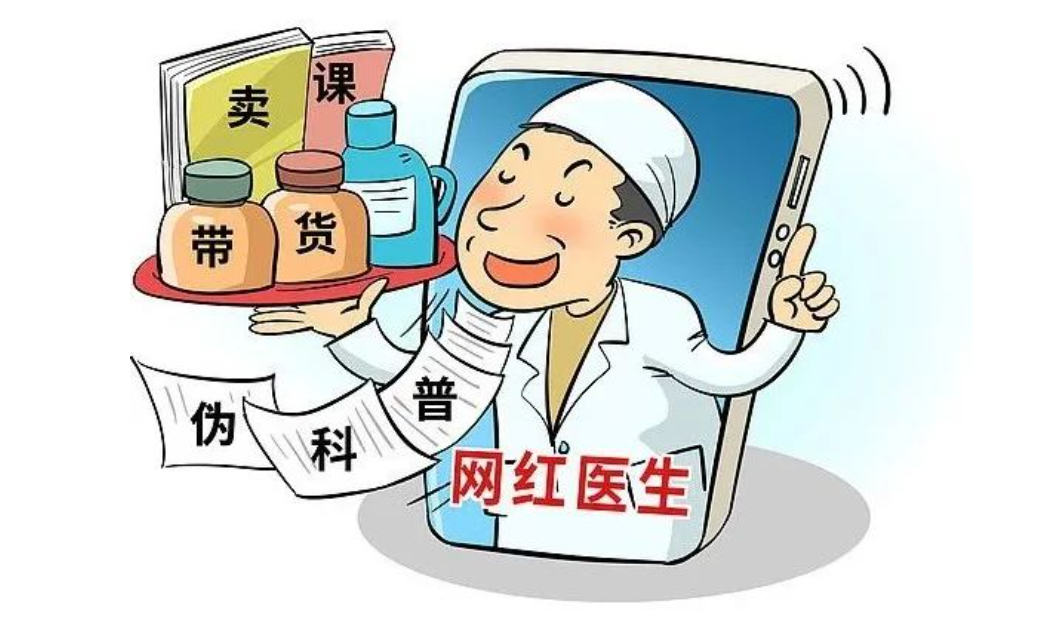

身份是假的,人設是假的,科普的內容是假的 ,推銷的藥品也毫無“神效”。如,號稱能提高記憶力的“聰明藥”,實際上是國家管制的精神藥物,成癮性強、耐受性和副作用大,甚至可能會抑制或損壞少兒的大腦神經發育。

更令人警惕的是,這些“醫生”的無所不能和無所不知,他們把假的說成真的,把死的說成活的,就這么整天“敲鑼打鼓”的忽悠網友。例如,有的自稱是整形外科醫生,講的卻是腸胃知識;有的以“親身經歷”鼓吹“近視眼可通過訓練恢復”;有的在科普視頻中大打色情擦邊球,甚至“掛著羊頭賣狗肉”,帶貨賣課與醫療科普毫不相干……他們把醫療科普變成一門編故事、拼演技、忙帶貨的生意,不僅讓科普“變了味”“走了樣”,更暗藏誤導哄騙、坑人害人的險惡用心。

試問,這些“偽科普”賬號并非一日成型,弄虛作假也不是一次兩次,這種亂象是怎么滋生蔓延的呢?

答案似乎不言自明,平臺首先難辭其咎。至于“偽科普”亂象的滋生蔓延,筆者認為,一方面是源于部分賬號不按套路出牌,“圈錢”無底線;另一方面,偽科普”信息花樣繁多,監管相對有難度,醫學知識相對專業,公眾難以識別真偽。

那么,我們該如何整治“假醫生”“偽科普”亂象?又該怎樣還網上“醫療科普”一片凈土呢?

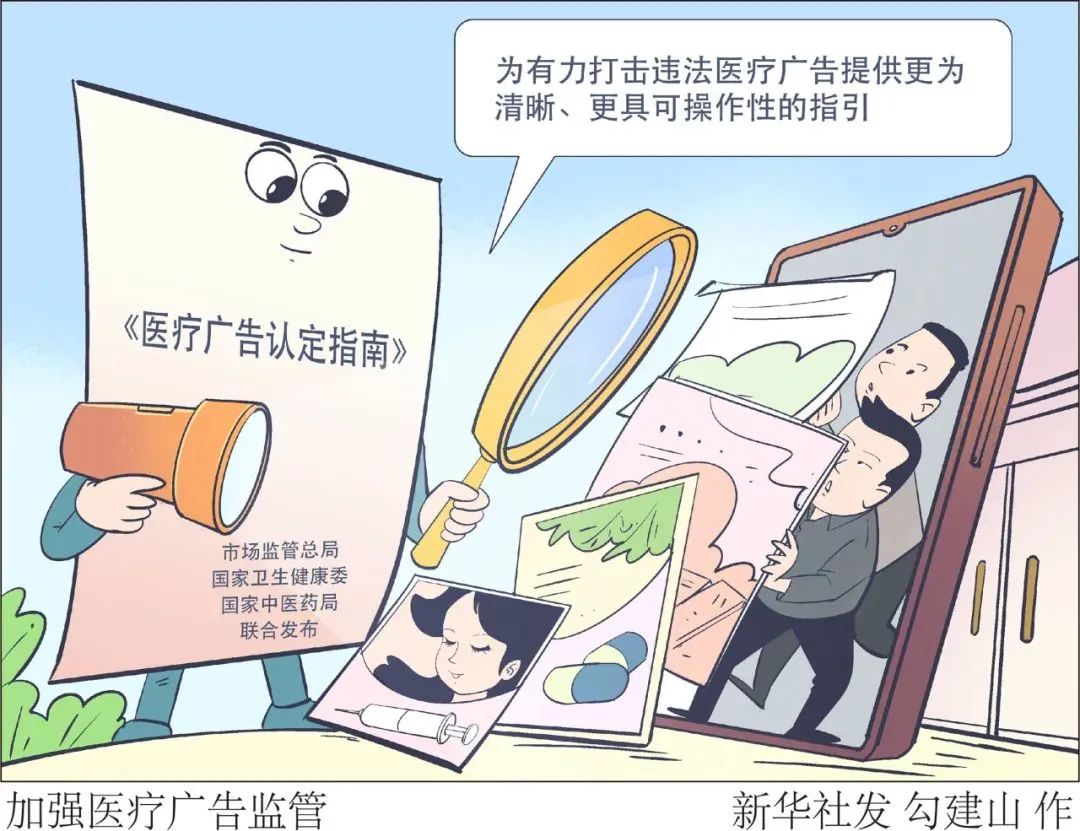

整治“假醫生”“偽科普”亂象,需多方合力、刮骨療毒,從源頭斬斷利益鏈條。平臺要履行好主體責任,強化對醫生認證信息的審核把關,通過與醫療機構聯網核驗等方式,確保所有認證信息真實、準確和可靠。對偽造身份、無資質的“江湖郎中”必須清退出場,堵在門外;對帶節奏、編故事,特別是搞病毒式克隆傳播的“網紅假醫生”,更要給予嚴厲處罰,依法依規給予封號、納入黑名單等嚴厲處罰,讓其 “一處失信,全網受限”。

醫療機構等相關部門要當好領路人和守門人。一方面,引導鼓勵更多懂醫療、會傳播的人才參與到健康科普中來,用專業聲音占領傳播高地;另一方面,加強對醫療直播、網絡問診的約束與監管,防止不法分子以“醫療科普”的名義干“偷雞摸狗”的活兒。

為還“醫療科普”一片凈土,相關部門還要加快制定和完善相關法律法規,明確其基本框架和違規違法邊界。對于不法行為,要以零容忍的態度,加大打擊力度,讓不法分子付出沉重代價。同時,暢通舉報渠道,鼓勵公眾參與監督,讓更多優質科普內容生產者多發聲,唱主角,讓醫療科普健康良性發展。

公眾要提升“免疫能力”。相關部門要多渠道多形式加大宣傳普及力度,普及醫學常識和識騙技巧,增強人們對虛假信息的辨識能力,如認準“醫師執業證”等官方資質,對“包治百病”“祖傳秘方”等話術保持警惕,避免陷入網絡醫療“偽科普”的“圈套”和“陷阱”。

醫學知識是科學,容不得弄虛作假;醫療科普是民生大事,不允許胡言亂語。唯有平臺守土盡責、監管利劍高懸、公眾理性辨別,才能讓那些以假亂真的“醫生”無處遁形,讓真正造福大眾健康的“醫療科普”,走進百姓心中,成為守護大眾健康的“指路明燈”。(依山聽月)(圖片源自網絡)