暑期,各類特展正如火如荼地舉辦著。做攻略,定路線,去欣賞一次難得的“精神大餐”,成為大多數(shù)家庭暑假活動(dòng)的必選項(xiàng)。

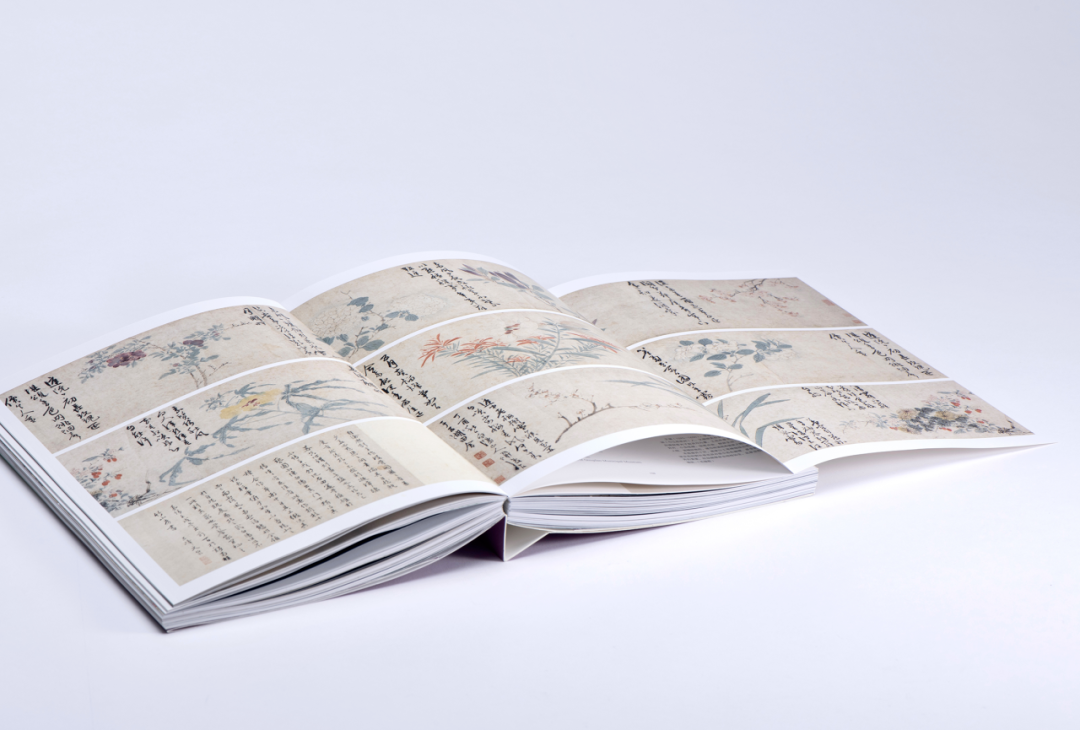

圖片來源中國美術(shù)學(xué)院

上海博物館的“埃及特展”前人山人海、廣東省博物館的“意大利特展”摩肩擦踵,遼寧省博物館的“元青花特展”令人嘖嘖稱贊......特展的舉辦極大地滿足了人們對(duì)文化需求的渴望,在文明高度發(fā)達(dá)的時(shí)代,是文化轉(zhuǎn)化和輸出的一種方式。

然而,人們對(duì)看特展的“姿勢(shì)”卻千差萬別。有人以拍完照為終極目標(biāo),有人30秒匆匆一瞥便覺滿足,有人帶著講解神器卻仍一臉迷茫,有人沉醉于現(xiàn)場(chǎng)人工講解卻轉(zhuǎn)頭就忘。滿懷期望的一場(chǎng)特展,除了朋友圈精心修飾的美圖外,最后留下的卻是內(nèi)心的“空洞”。我們?cè)撊绾螌⑦@場(chǎng)華美的文化大餐變成飽腹的精神食糧,激蕩起文化的活力?

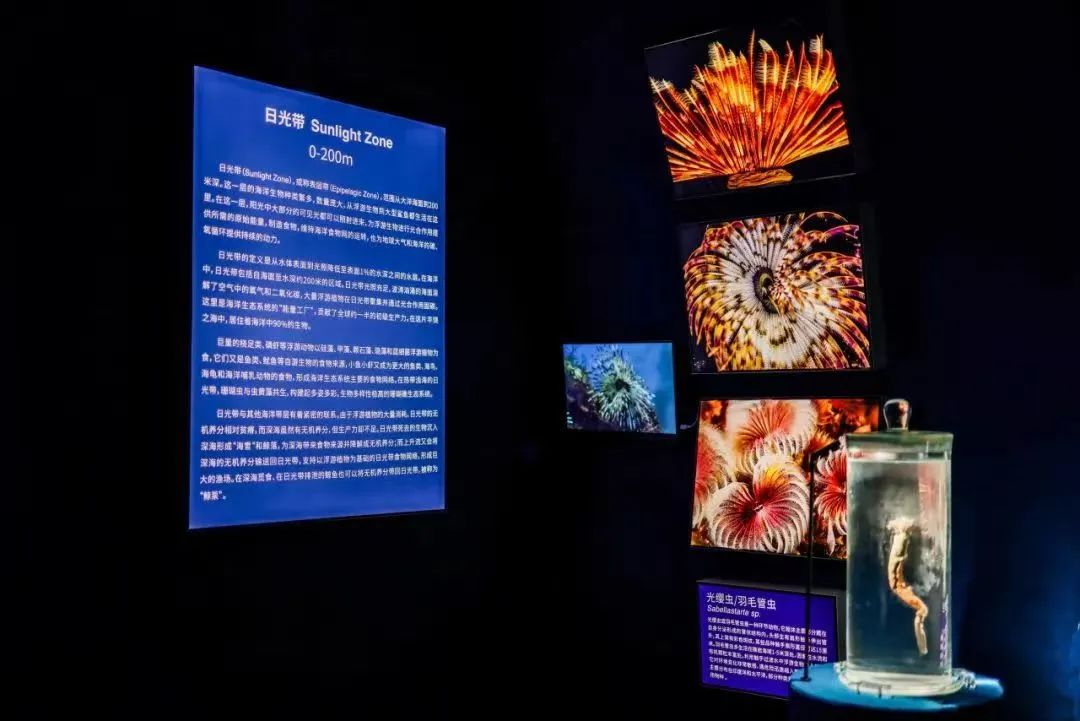

“觸探深海”展覽現(xiàn)場(chǎng),鳳凰中心,2025

特展的本質(zhì)是打破地域與時(shí)間的限制,讓公眾能夠近距離接觸某一主題、藝術(shù)家或歷史時(shí)期有價(jià)值的作品、文物。從埃及特展中追溯古埃及木乃伊的歷史發(fā)展脈絡(luò);在千里江山圖特展中凝視王希孟的傳世匠心;在齊白石的畫展前體會(huì)畫里畫外的精神世界,這些都具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)教育意義。但若觀眾將看特展的重點(diǎn)只放在“看”上,而非從看中感悟、深思、追溯,就失去了觀展的本真意義。作為觀眾,通過看展品了解其背后的故事、形成的原因及其文化地位,從而在欣賞美的同時(shí)學(xué)習(xí)如何創(chuàng)造美、用發(fā)展與提高的態(tài)度來一次深度的觀摩才是看特展的正確打開姿勢(shì)。

特展多依附于當(dāng)?shù)氐牟┪镳^、美術(shù)館、文化館等機(jī)構(gòu)舉辦,場(chǎng)館內(nèi)配備了完善的講解服務(wù)。觀展可以選擇人工講解,生動(dòng)有趣且通俗易懂,也可以選擇電子講解,直觀清晰且靈活性強(qiáng)。然而,現(xiàn)實(shí)中很多展覽的講解,均是統(tǒng)一的學(xué)術(shù)性說辭,信息堆砌,單向輸出。面對(duì)不同年齡與認(rèn)知水平的觀眾,尤其是小學(xué)生和低齡兒童,這種講解會(huì)造成理解偏差,讓本應(yīng)生動(dòng)的歷史文化變得晦澀難懂。講解是展覽中的重要一環(huán),起到文化“橋梁”的作用,策展方應(yīng)在規(guī)劃好展品種類的同時(shí)發(fā)揮展品的價(jià)值,讓展品“活”起來,文化價(jià)值傳播出去,如加強(qiáng)講解人員的培訓(xùn),以故事性講解代替學(xué)術(shù)性介紹,多聯(lián)系日常生活,代入式解釋專業(yè)術(shù)語,增加講解的互動(dòng)性,真正把一場(chǎng)特展辦成一個(gè)名副其實(shí)的美育課堂。

當(dāng)然,在觀展中,也有觀眾滿懷期待,卻失望收?qǐng)觯涓驹蛟谟谡蛊肺茨軡M足群眾所需,策展方將展覽打造成了快餐式的網(wǎng)紅體驗(yàn)商品。如筆者曾經(jīng)到訪過某美術(shù)館舉辦的“幻境”展,所謂展覽不過是鏡子和投影機(jī)搭建的燈光組合,索然無味。這種過度商業(yè)化的策展思路,粗暴地將文化價(jià)值轉(zhuǎn)化為門票經(jīng)濟(jì),暴露了展覽行業(yè)急功近利的心態(tài),更是對(duì)民眾文化情感的傷害。策展方需沉下心來深耕內(nèi)容,如,科技展用可觸摸的實(shí)驗(yàn)裝置替代炫技的光影秀,解鎖互動(dòng)的真諦;歷史展用文獻(xiàn)、場(chǎng)景還原串聯(lián)起時(shí)代記憶,讓文物 “說話”;藝術(shù)展聚焦創(chuàng)作肌理,讓觀眾讀懂筆觸背后的精神共鳴。

放下精心挑選的濾鏡,用心看一次特展,在一個(gè)個(gè)玲瓏生動(dòng)的展品前,我們不僅要收獲朋友圈點(diǎn)贊,還要有真正留在腦海里的知識(shí)與觸動(dòng)。唯有如此,特展才能超越“打卡道具”的淺層意義,成為滋養(yǎng)精神的文化源泉。(翔鶯)(圖片源自網(wǎng)絡(luò))